元代的大书法家赵子昂早年的书法便是学习赵构,但到了晚年也终不及其先祖,可以说宋高宗赵构乃是“赵体”的鼻祖.

宋高宗赵 构,字德基,宋徽宗赵佶第九子,钦宗赵桓弟。15岁封为康王,北宋靖康元年(1126)十一月,金兵攻陷宋都汴京(今河南开封),徽、钦二帝做了俘虏,北宋灭。其时,康王赵构正受命为河北兵马大元帅,拥兵万人在外。宋旧将臣便拥戴他为皇帝。翌年(1127)五月初一日,21岁的康王构在应天府(河南商丘,当时称南京)正式即帝位,改元建炎,史称南宋,构即为高宗。为南宋第一个皇帝。 赵构即位初年,尚能起用一些抗战派将领。但他不是力图北进收复中原,而是一心想讨好金人,南迁后建都临安(今浙江杭州)。他为政是“直把杭州作汴州”,只知道向金纳贡称臣,苟且偷安,在位三十六年,成偏安之局。

赵构政治上昏庸无能,然精于书法,善真、行、草书,笔法洒脱婉丽,自然流畅,颇得晋入神韵,明代陶宗仪《书史会要》称:“高宗善真、行、草书,天纵其能,无不造妙。”其书法影响和左右了南宋书坛,后人多效法其书迹。

赵构少即醉心书道,陆游曾说:“思陵妙悟八法, 留神古雅,访求法书名画,不遗余力。清闲之燕,展玩摹拓不少怠。”他曾自谓:“余自魏、晋以来以至六朝笔法,无不临摹,众体备于笔下,意简犹存取舍,至若禊帖,测之益深,拟之益严,以至成诵。”他整理收集宣和内府因战乱而散失的占代法帖名画,身体力行地提倡大众研习书法。他认为:“士人于字法,若少加临池之勤,则点画便有位置.无面墙信手之愧。”他自己善学<兰亭序),便赠之与王子和朝中大臣,又让宋孝宗学书。一时间,以高宗为中心,南宋几乎掀起了一个学书高潮。马宗霍在《书林藻鉴)中说:“高宗初学黄字.天下翕然学黄字,后作米字,天下翕然学米字,最后作孙过庭字,而孙字又盛……盖一艺之微,苟倡之自上,其风靡有如此者。”这种以权贵的好恶而人为左右书体盛衰,影响了南宋书法的发展,但宋高宗对南宋书坛的贡献还是不能抹杀的。

著有《翰墨志》一卷,传世墨迹有《草书洛神赋》、《正草千字文》及《光明塔碑》等。传本《顾恺之女史箴图题字》、《褚遂良倪宽赞》 等亦有指为构所书者。

【作品欣赏】↑TOP

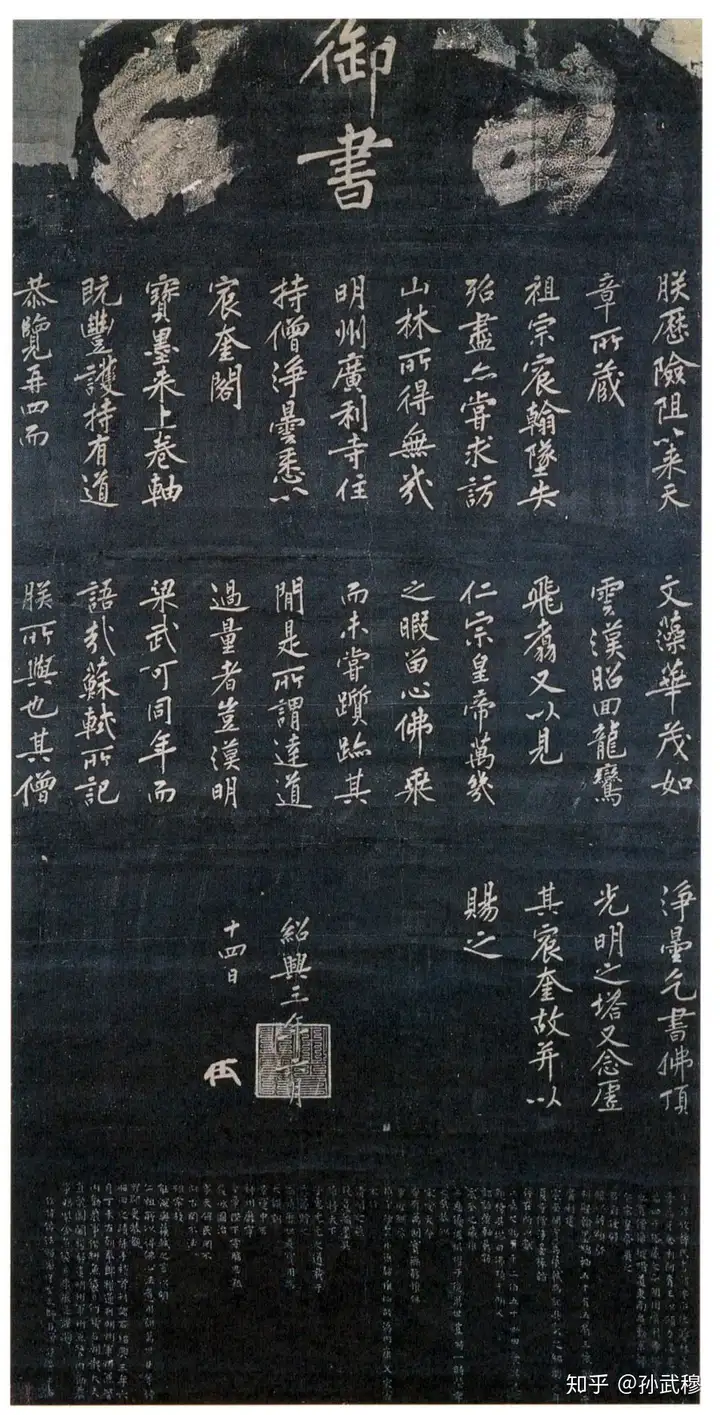

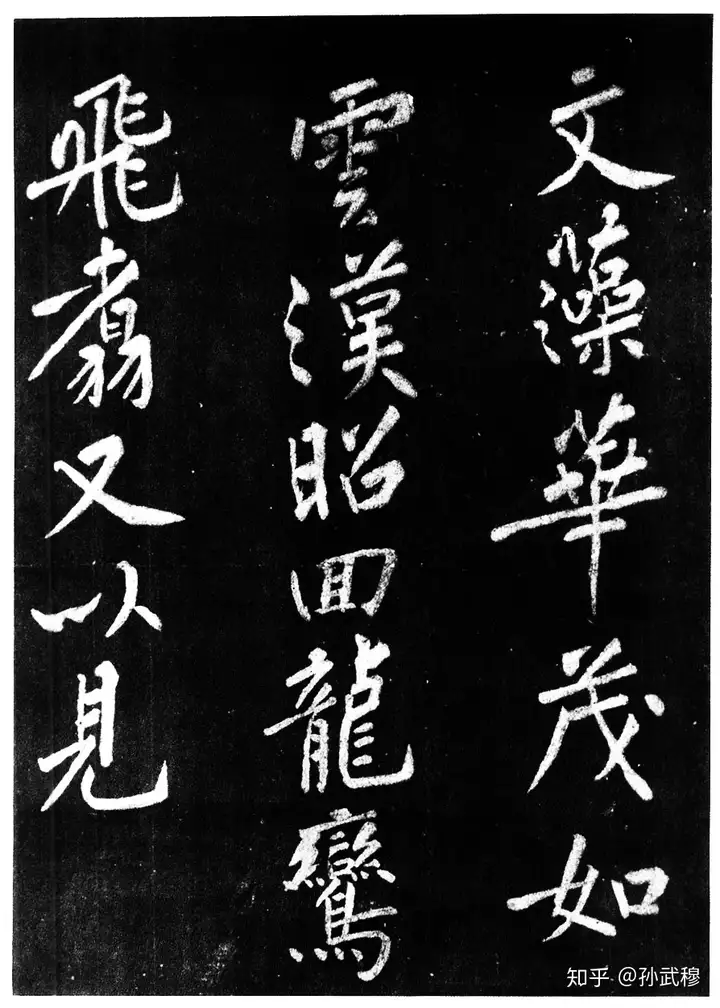

赵构《佛顶光明塔碑》宋拓纸本 楷书 175.0×86.4cm 绍兴三年(1133)日本宫内厅藏

宋高宗传世有珍贵的墨迹,但有意味的是他还留下了一个御碑,在翰墨上颇有书卷气的这位皇帝书家,对书碑如此发生兴趣,自然是很有价值的,至少,要放下皇帝的尊严,要放弃尺牍翰札随手写写的情趣,毕恭毕敬地写那布如算子的碑版书,这对高宗来说是件不轻松的事。

当然御碑书式应与一般碑版相异。《佛顶光明塔碑》上无碑额,或精确地说它无碑额的文字格式,上赫然悬“御书”二字以代之,碑文也不长,引如下:

朕历险阻以来,天章所藏祖宗宸翰坠失殆尽,亦尝求访山林,所得无几。明州广利寺住持僧净昙悉以宸奎阁宝墨来上,卷轴既丰,护持有道,恭览再四,而文藻华茂,如云汉昭回,龙鸾飞翥。又以见仁宗皇帝万几之暇,留心佛乘,而未尝踬迹其间,是所谓达道过量者。岂汉明梁武可同年而语哉?苏轼所记,朕所与也,其僧净昙乞书佛顶光明之塔,又念虚其宸奎,故并以赐之。

在宁波阿育王广利寺,北宋仁宗曾书颂诗十七篇,赠赐当时的环琏禅师。当时特地建宸奎阁以贮之,苏轼书碑。靖康之后,各代御书沦丧殆尽,高宗下诏征求,住持遂献之,又篆“皇恩浩荡”,赐书此碑,并题“佛顶光明”四大字,还赐田一千二百亩。对于阿育王寺而言,此碑实在是一个极为重要的历史文献了。

《佛顶光明塔碑》在书法上也是意义重大的。因为它记录了高宗书法道路的转变痕迹。史称高宗初学黄庭坚书,后因当时刘豫伪齐专人学习黄书以仿高宗笔迹,于是改学王右军书,这自然是个不可靠的传说。而到了杨万里的《诚斋诗话》,则称他学书有三个阶段:

高宗初作黄字,天下翕然学黄;后作米字,天下翕然学米,最后作孙过庭字,故孝宗太上,皆作孙字。

那么很清楚,关于高宗初是从黄山谷人手,众口一词不必置疑,而我们看这件《佛顶光明塔碑》,正是的真的黄山谷幅射体风格。此碑书款为“绍兴三年六月”,是年高宗二十七岁,正可称得上是个“初”时。毫无疑问,作为高宗自身书法风格形成的初期作品,《佛顶光明塔碑》的彻头彻尾的山谷书风,正为杨诚斋的叙述提供了一个极有力的实物证据。

高宗不但是个擅书者,而且是个有远见卓识的书论家。他的《思陵翰墨志》所涉范围遍及史识、欣赏、神采、议论,以及对历来书家和本朝书家的品评,并无故为抑扬褒贬之弊。特别是文中多涉及正书、草书之间互相对比又互相支持的关系,极有辩证眼光。在宋代书论名篇丛出的情况下,它仍然显示出独特的学术光彩来。后人评有云:“高宗不思自强之计,耽心笔札,舍本营末,以书法而论所得颇深。”这话说得很尖锐。作为中兴君王,高宗昏庸懦弱;但作为一个书家,却有为地提携了南宋一代书法风气,这是应当加以客观肯定的。

高宗存世作品不少,除此处所介绍的三件之外,还有《赐梁汝嘉敕》《石经》《毛诗唐风·大雅荡之什》《行书千文》以及《宸翰四诗》《付岳武穆手敕》《洛神赋》《乐毅论》《杜少陵山水障歌》《损斋记卷》《随宜饮酒诗卷》《黄庭经》《龙王敕》《女史箴》《苏武李陵诗》《地黄诗帖》《破邪人正歌册》等,特别是他还以自著《思陵翰墨志》中的九则内容书写成卷子,自著自书,更是弥足珍贵,但这卷东西现已不得见了。 (选自《品味经典——陈振濂谈中国书法史》)

赵构《行书白居易七律诗》纸本 451×27.8cm 辽宁省博物馆藏

《行书白居易诗》,乃一纸本手卷,卷心高27.2厘米,长4296厘米。第行两字,字大如拳,无名款,书后钤有御书葫芦印和朱文方印各一枚,并在接纸骑缝处有“御书之宝”印多方。据此,古来对作者的考定,众说纷纭。归纳言之,较为可信的推测约有三端:一是认为宋徽宗赵佶所书;二是赞同为高宗赵构所书;三是推测为米芾早年之作。观此卷大字行书风貌,再参考三者书法渊流风格,应以出自宋高宗手笔最为确当。明陶宗仪《书史会要》:“高宗善真、行、草书,天纵其能,无不造妙。或云初学米芾,又辅以六朝风骨,自成一家。”

书录白居易诗《自咏》一首:“随宜饮食聊充腹,取次衣裘亦暖身。未必得年非瘦薄,无妨长福是单贫。老龟岂羡牺牲饱,蟠木宁争桃李春。随分自安心自断,是非何用问闲人。”

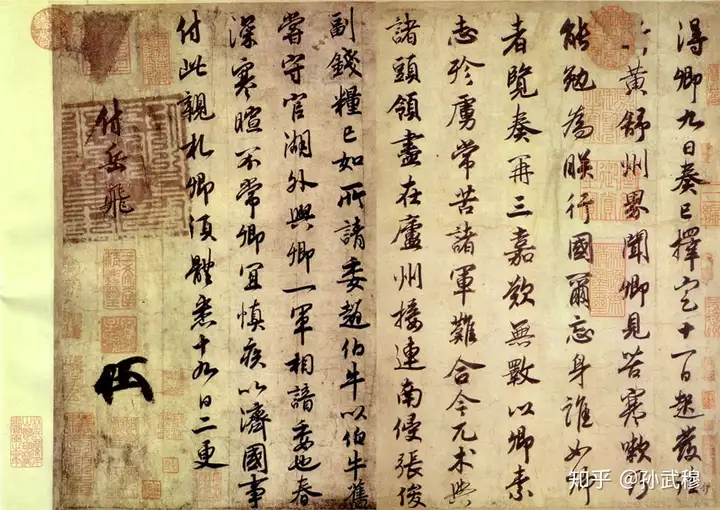

赵构《赐岳飞手敕》 纸本 行楷 36.7×67.5cm 绍兴七(1137)年 台北故宫博物院藏

此书17行,每行字数不一,共99字。后署“付岳飞”三字,上钤御前之宝,下有高宗御押二 印。根据内容推断,约书于绍兴四年(公元1134年)前后,为高宗早年所书。无论从整体的布局上, 还是从笔法的意态上,均具王羲之《兰亭序》的神韵和智永的特色,并能加以融会贯通,形成了 自家的风貌,显示出“秀异而独立”、精彩润朗的艺术风格。其点画中的撇与捺挺健有力,秀色可 人,绝无剑拔驽张之态。结字妍媚多姿,清和俊秀,字体在行与真之间,从中可窥其铁画银钩,又 时以侧锋取势之主观追求。全篇竖成行横无列,行间参差,错落有致;字与字、行与行之间疏朗 宽稳,虽字字不相连属,然以气贯通,颇有书卷之气。成为有宋一代皇帝书家之精萃者。

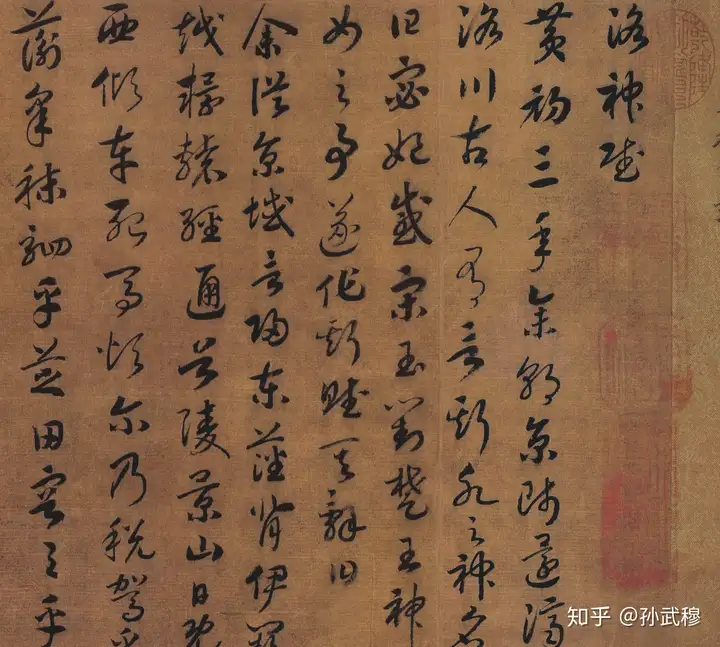

赵构《赐岳飞批剳卷》行书 绍兴十一(1141)年 台北兰千山馆藏

赵构《赐岳飞批剳卷》行书 绍兴十一(1141)年 台北兰千山馆藏

赵构即位初年,起用一些抗战派将领,特别对岳飞,他又爱又敬,不要说下的诏书,仅亲笔写给岳飞先生的信,就够印一本厚厚的书。不但如此,赵构还写了“精忠报国”四个字送给他。以上《赐岳飞批札》是赵构给岳飞亲笔信一部分,后署“付岳飞”3字,上钤御前之宝,下有高宗御押二印。字体介于行楷之间,气韵清和,显示作者深厚的书法功力。

赵构《徽宗文集序卷》楷书 纸本 27.4×137.0cm 日本文化厅藏

赵构楷书《徽宗文集序》(局部) 纸本 纵27.4厘米 横(全长)137.0厘米 日本文化厅藏

此系高宗为其父徽宗的文集自撰、自书的序文。现徽宗文集已散佚,仅剩此序文,卷首并有缺失。据推测为绍兴二十四年(1154),高宗四十八岁时所书。此序元时曾为袁桷所藏,有胡珵、文徵明跋。清季似人王鸿绪秘箧,王氏有鉴藏印押其上。

宋高宗正楷《徽宗文集序》,结体隽朗。细审每字皆具法度,无一笔苟且。其书法清秀古朴有六朝遗意,确为有来一代真书名迹。正如陶宗仪《书史会要》所评:“高宗善真、行草书。天纵其能,无不造妙。或云初学米芾,又辅以六朝风骨,自成一家。”

赵构《草书洛神赋卷》 绢本 27.9×398cm 辽宁省博物馆藏

《洛神赋》为曹植的一篇名作。《洛神赋卷》未署年款,但卷末署“德寿殿书”款,钤“德寿殿御书宝”朱文印,可知是赵构做太上皇后所作,是其成熟期的作品。

此卷草法出规入矩,运笔沉着浑厚,飞动流畅, 虽是草书,但字字独立,字与字变化很多,字法熟练生动,提按转折无不如意,虽字与字之间无引带,仍然呈现了一气呵成、流畅自如,显示其深的书法造诣。赵构《草书洛神赋卷》,处帝王之尊,颇具神韵。

在中南海毛主席书房中,充满了经史子集、诸子百家的线装古籍,以及中外的哲、经、文学、艺术等各类图书。其中在小圆桌上,就放着宋高宗赵构的《草书洛神赋》。

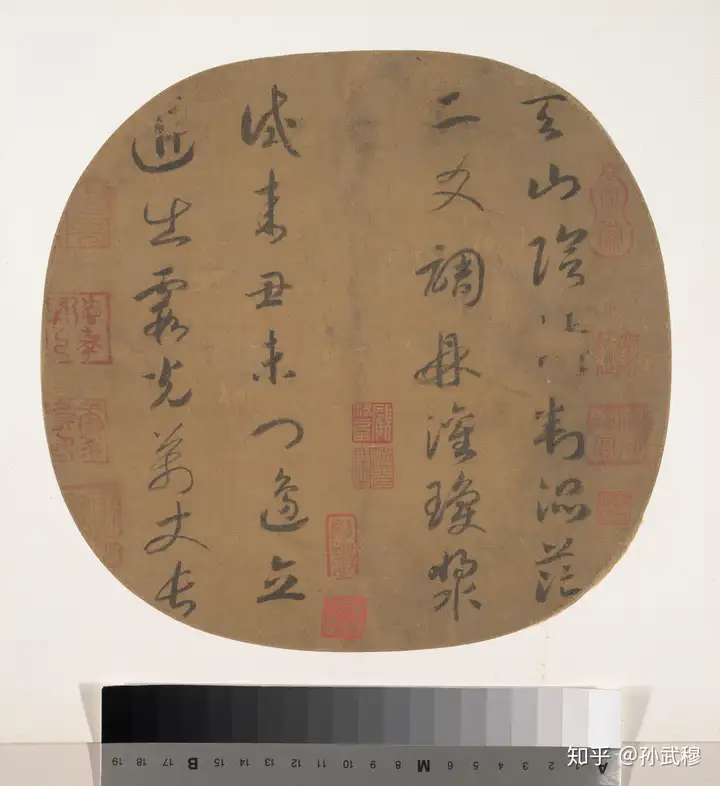

赵构《七绝天山诗纨扇》草书 绢本 23.3×24.3cm 美国纽约大都会博物院藏

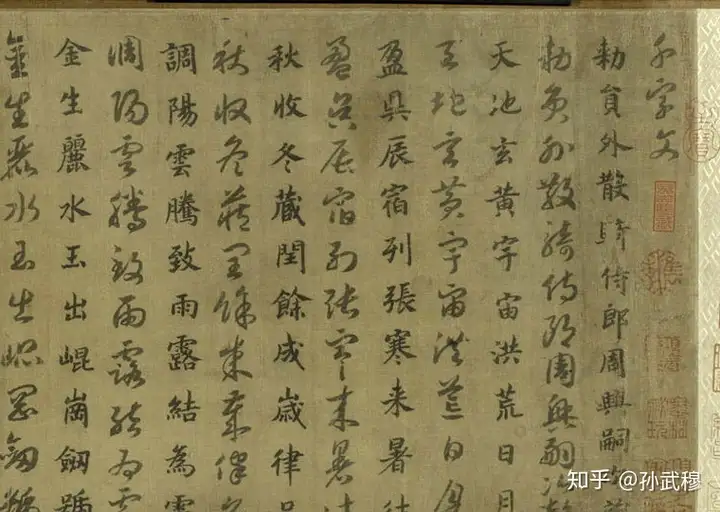

赵构《临虞世南真草千字文卷》绢本 23.4×484.8cm 上海博物馆藏

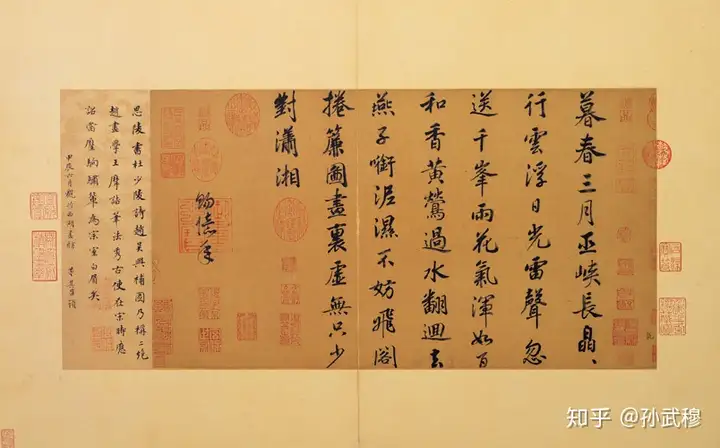

赵构《杜甫七言律诗帖》册 绢本 行楷书 27.1×48.7cm 台北故宫博物院藏

赵构《杜甫七言律诗帖》册 绢本 行楷书 27.1×48.7cm 台北故宫博物院藏

此幅墨迹是宋高宗以楷书书写杜甫的七言律诗(即事),又名「暮春三月诗帖」。此一诗帖以中锋书写,通幅看来章法疏朗,字体匀称、圆润,墨色统一,令人看来赏心悦目。杜甫这首七律的意境如画,高宗笔墨洗链,二者可说是相得益彰。诗后原来还有元代赵孟頫为此诗作的图,可惜已被人裁去。

高宗在绍兴三十二年(1162)晚年时退休,这段时期所作的楷书,多典雅圆融,端正停匀,有一种飘逸潇洒的趣味。这幅作品不仅接近这样的风格,因诗幅后还有高宗在位时的用印(御书之宝),因此推测它书写的时间应距退休时间不远。

关注我们 扫一扫

关注我们 扫一扫